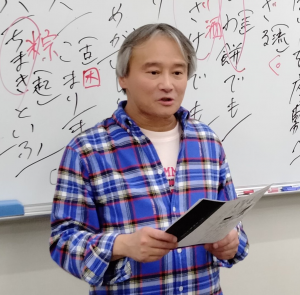

柳井先生「第11回 ふるさと秋田文学賞」受賞インタビュー

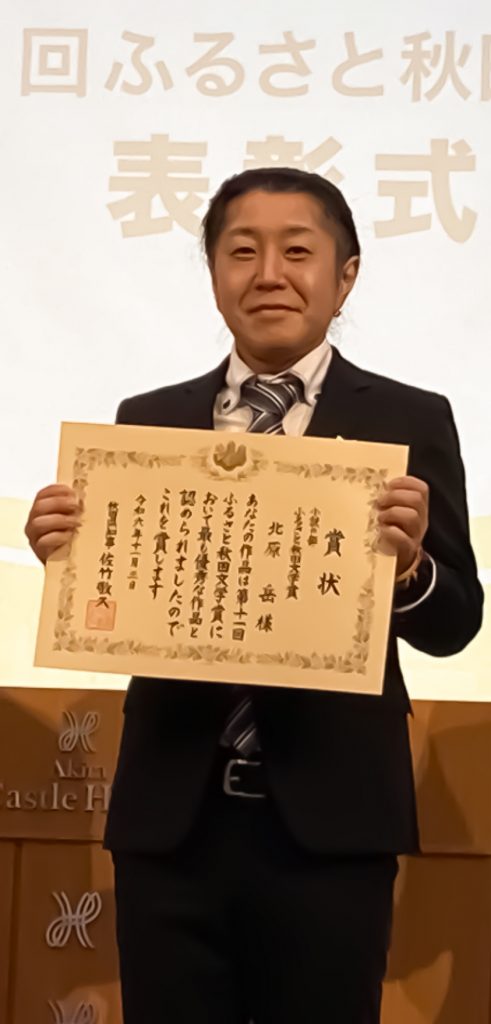

本専攻の柳井貴士先生の執筆された『彩生(さいせい)の祈り』が、「第11回 ふるさと秋田文学賞」(小説の部)を受賞しました。

この度の受賞にあたり、柳井先生の文学との出会い~今回の受賞に至るまでの経緯についてお話をうかがいました。

「小説を書きたいと思っている人」へ向けたメッセージもあります。

ぜひ最後までご覧ください!

―先生の文学との出会いはいつですか?

小さい頃から本の虫というわけではありませんでした。

どちらかというと体育会系で野球少年だったので、練習後の休憩がてら図書館へ涼みに行くことが多く、そうして図書館で過ごしているうちに芥川龍之介や小中学生向けに書かれている古典文学を手にとり、読むようになったのが最初の文学との出会いです。

―小説を書き始めたいきさつについて教えてください。

図書館でいろいろな本を読む中で、だんだん自分も書きたいと思うようになり、最初に書き始めたのは詩でした。高校生の時に国語の先生が、自分が書いた詩をたまたま目にした時に褒めてくれたのがきっかけとなりました。

それから文学の道を目指すようになりましたが、詩の表現方法は自分には難しく、散文へシフトチェンジをしました。

―大学時代~大学卒業後はどんなふうに過ごされていましたか?

いろいろ将来について考え進路に迷った末に、自分のやりたい勉強をするため文学部を選びました。

遠回りはしたけど、文学部で教わりたい先生に出会い、先生からいろんな作家や評論家に会わせてもらったことで、自分も小説家になりたいと思うようになったのです。

大学ではゼミの中で小説を書いてはいましたが、コンクールへ応募することはなく、実際に応募するようになったのは大学を卒業してからでした。

大学卒業後は、働きながら小説家を目指す生活を送っていました。

転機になったのは、小説すばる新人賞の最終選考に残ったことでした。

賞はとれませんでしたが、何千作品の応募の中から最終の5作品に残ったことで、一旦区切りがつき、文学研究へ転向、日本の近現代文学、特に沖縄の近現代文学や文化、映像などを研究し始め、今に至っています。

研究しながらも小説は書き続けていて、アイデアを書き溜めては時々応募をしていました。

賞を受賞するようになったのは「自分の好きなコトを書けばいい」というわけではないと気づいてからでした。時代や社会の中で「今書かなければならないコト」を見つけて書くようになったら受賞するようになったように思います。

「第37回さきがけ文学賞」(秋田魁新報社主催)を受賞した時にもトランスジェンダーの友人が抱える悩みが文章に生かされています。

―ゼミとコンクール応募との関連について教えてください。

ゼミ生には3年生の後期からコンクールに応募する前提で小説を書くことを勧めており、

勧めるだけではなく、自分も一緒に書くことで、書くことのプロセスを示しています。

小説を書く上で社会と自分との関わり方を考えることは重要で、その中でもどのようにリアリティーを持たせるかを考えさせています。

今回のふるさと秋田文学賞に応募するにあたって、秋田の歴史・風土を題材にした作品を書くために日本で最後の空襲と呼ばれている土崎空襲を小説に取り入れており、地方の風土にどのように触れるかという観点でゼミ生に教える入口としています。

―2020年の「第37回さきがけ文学賞」受賞も秋田県に関連する賞でした。先生と秋田県には特別なご縁があるのでしょうか。

2017年の「第34回さきがけ文学賞」に大城 貞俊先生(沖縄県大宜味村生まれの日本の詩人、作家)が受賞され、そのお祝いの席でお会いした時に「素晴らしい賞なのでぜひ応募してください」と言われ、いつか応募しようと思っていました。

その後、その年の秋から中国の蘭州大学で講師をしている時に、蘭州市と秋田市が姉妹都市だったため、産業祭でお手伝いをしたりして秋田の文化に触れる機会が多くありました。

日本に帰国したのちに2020年の「第37回さきがけ文学賞」に応募し受賞しました。今回の「秋田ふるさと文学賞」でも受賞したので、秋田とは何らかのつながりを感じています。

―小説を書きたいと思っている人へメッセージをお願いします。

書きたい思いも大事にしながら、「読む時間」を増やしてほしいと思います。

自分の好きなジャンルだけではなく、いろんなジャンルを読むこと。

特に日本文学の作家の作品を読んでほしいです。

実はそれが書くことへの一番の近道だと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。