第26回図書館 書評大賞 受賞おめでとうございます!

創作表現専攻の学生2名が大賞を受賞、1名が佳作を受賞しました!

※本学公式HPの活動情報サイトAS LIVE!にも掲載されました

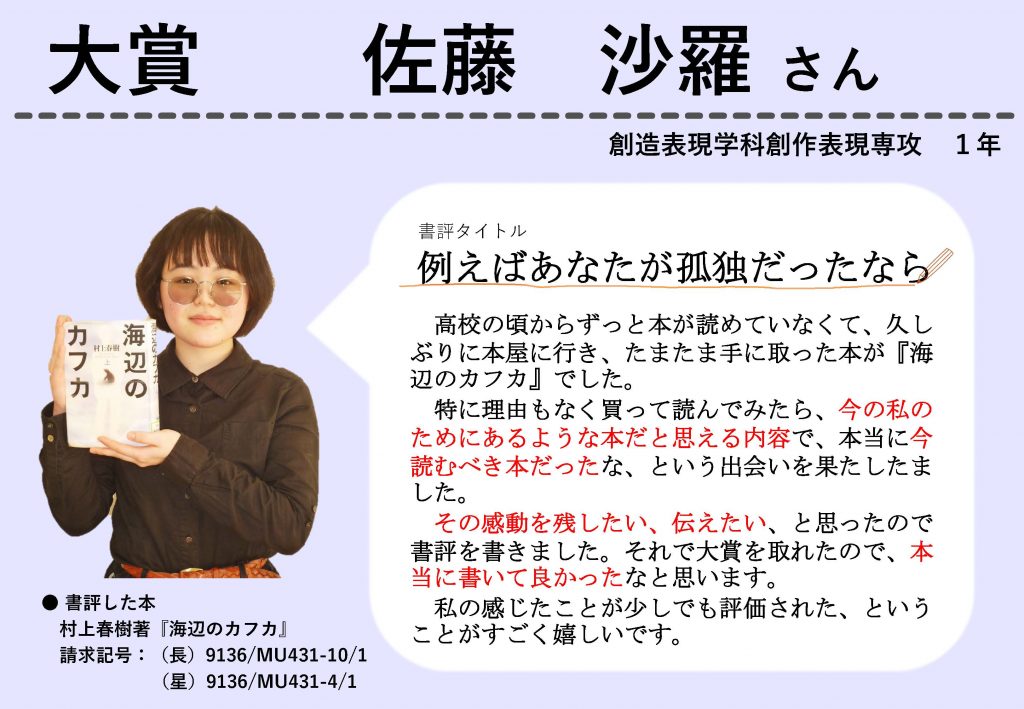

大賞の受賞者の内、1名はなんと1年生です。

1年目から意欲的に取り組む姿勢は素晴らしいですね。

どのようにして書いたか、書くために工夫したこと等、受賞した3名に話を聞きました。

(2025年5月31日(土)まで図書館で展示されています)

(2025年5月31日(土)まで図書館で展示されています)

(2025年5月31日(土)まで図書館で展示されています)

―書評大賞に応募した理由(きっかけ)

1年生 佐藤さん

まず理由の1つとして、佳作以上を取ると日本語表現の授業で単位の点数が加算されるため、佳作以上を取りたいという思いがありました。

また、本を読み終わった時に柳井先生と感想を話していたら先生に「それを書評大賞に書いて出したらいい」と薦めれたのも書こうと思ったきっかけの1つです。

他には、バイト先の同じ専攻の4年生の先輩が書評大賞に応募しているという話を聞いて、私も応募したいなと思ったし、何より本に感銘を受けてこれを誰かに伝えたいなと思ったから応募しました。

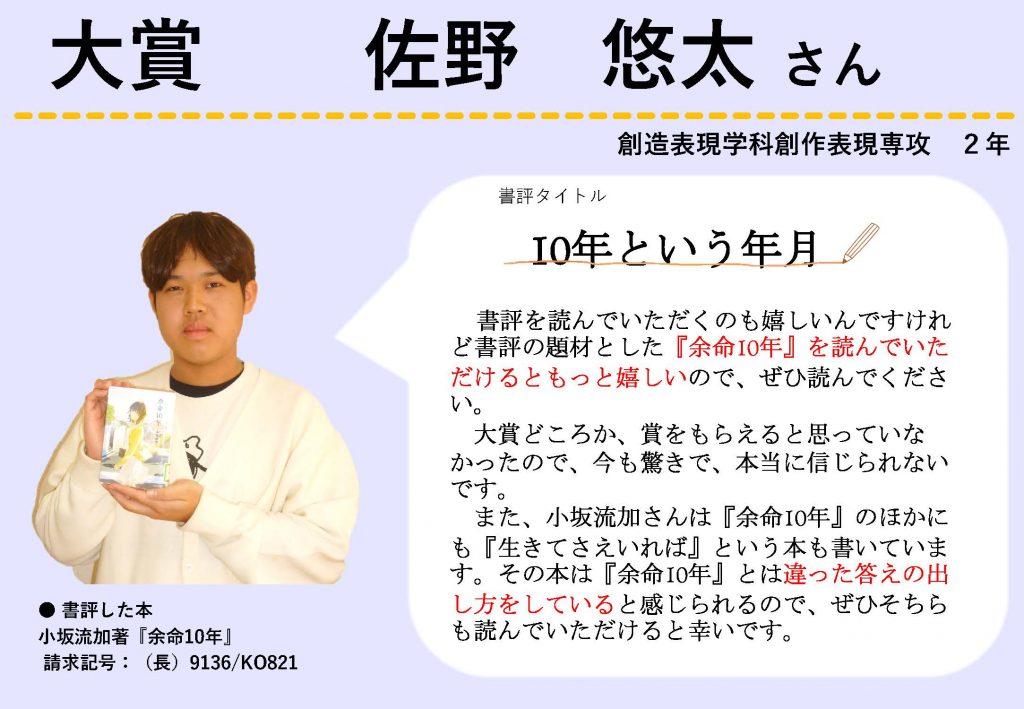

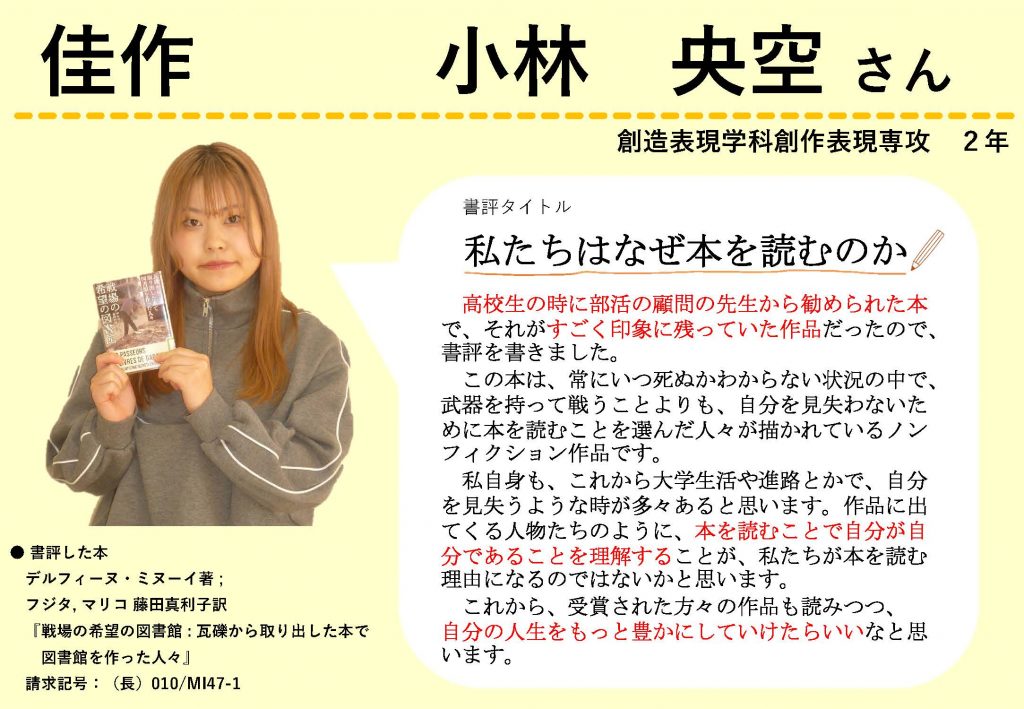

2年生 佐野さん 小林さん

応募することが劉ゼミの課題だったため応募しました。

―書評を書く過程で大変だったこと・工夫したこと

1年生 佐藤さん

「私はこういうところに感動して、こういう影響を受けました」というトピックが複数あって、どれが書評に適切かを取捨選択するところから始めました。

私の中に書きたいことは既にあったし、読み終わった直後にその時の思いを書き残していた物があったので、それを見つつ書き進めていきました。書くこと自体は難しくなかったが、 書きたいことが多すぎて、どうまとめるか、それを1,200字に収めることに苦労しました。

2年生 佐野さん

書きたい本が3冊あって、どれが一番書きやすいかを考えました。本ごとに書きたいことは既に決まってたので、その中で一番長く書ける本を選びました。

2年生 小林さん

選んだ本がノンフィクションなので、自分の文章が著者の言葉に頼りすぎていると感じることが多々ありました。著者の言葉や取材した現状を把握しつつ、自分の言葉で表現できるように意識をしました。

―書評を書くためのポイント

1年生 佐藤さん

読み手を意識することです。

自分の経験だけを押し出しても意味がなく「自分はこういう経験があって、この本でこういうことを得られました」で終わるのではなく、実際に書評を読んでいる人がこの本を読んだらどういうふうになるのか、までを書くのは大事だと思います。

2年生 佐野さん

あまり自分の気持ちを含めないと淡泊な文章になってしまうと思います。最初に書いた時に、自分の文書がつまらないなと思って書き替えました。自分の経験や感じたことをある程度入れていかないと面白い文章にはならないと思います。

2年生 小林さん

本の選択が大事だと思います。自分が知らない本の書評を読んで、その本を自分も読みたいと思うように、誰かに「こんな本があるよ」と伝えられる本を選ぶと良いと思います。

―これからについて

1年生 佐藤さん

これからも書評を書いていきたいと思っています。

書評を書いたのが今回が初めてだったので、いい意味で「書評っぽくない」と言われたが、自分の思う通りに書いて結果が出たので、書評を書くのが楽しいと感じました。

読んだ本のどこが面白かったとか為になった等を、他人と共有したり、誰かに伝えることを今まであまりしてこなかったので、これからもやっていきたいなと思います。

―書評を書くにあたって授業内の教えで役に立ったこと

○読者が大事という「テクスト論」の考え方が役に立ちました。

○正しい日本語の使い方です。日本語の使い方が間違っていると、伝えたいことが上手く伝わらないことが多々あります。正しい日本語を簡潔に使うことで、文章が引き締まり、より良いものになると思います。

という意見が出ました。

大賞・準大賞の作品は、図書館が発行している『Lib.let』38 号 (2025年春 発行予定) に掲載されます。図書館からの発行をどうぞお楽しみに!